|

|

|

Diritti di autore:

Copyright 2005 Andrea Lomartire

La presentazione di quest’opera è proprietà dell’autore. Diritti riservati

conforme alla legge e alle convenzioni internazionali.

Proibita la riproduzione parziale o totale, senza permesso scritto dell’autore.

PIAZZA DELLE CINQUE LUNE:

FILM STORICO O RACCONTO DI FINZIONE?

ANALISI DEL FILM DI RENZO MARTINELLI

ALLA LUCE DI NUOVI ELEMENTI STORICI

Relazione di Andrea Lomartire

Indirizzo/i di posta elettronica:

lomandc@yahoo.it

INTRODUZIONE

Un film è sempre un fatto narrativo, un racconto formato da un intreccio destinato alla soluzione finale, composto di eventi e di esistenti[1]. Lo statuto è in primo luogo estetico e non politico o storiografico. Tuttavia esiste una narrazione cosiddetta “impegnata” che ambirebbe a divenire cinema politico e che si riferisce ad una serie di opere profonde e minuziose, le quali rifletterebbero, ineccepibilmente, il contesto storico sociale da cui provengono. Si tratta di racconti legati agli uomini della contemporaneità. In questo ambito si può affermare che il primo film politico della cinematografia italiana è quello di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano che partendo da un piccolo fatto di cronaca, la morte di Turiddu, il re di Montelepre, inizia un’indagine del contesto politico del periodo, attraversando circostanze e nomi che hanno preso realmente parte in quella intricata vicenda. Da Salvatore Giuliano a all’ultimo Piazza delle Cinque Lune, il cinema italiano ha proposto una serie di opere “politiche” che hanno contribuito fortemente alla formazione di una coscienza storica, morale e nazionale del pubblico italiano. Il fruitore dell’opera cinematografica, lo spettatore, è colui che assume un ruolo importante ancora prima di entrare nella sala e vedere un film. Tale definizione riguarderebbe proprio il film politico, in quanto, l’atto stesso di raccontare una storia si completa nella mente dello “spettatore civile”. Non è soltanto un atto percettivo, un puro meccanismo formale, di relazione tra significato e significante. È molto di più: è in questo modo che lo spettatore dilata la sua consapevolezza sociale, e acquisisce una coscienza critica della modernità in cui egli si trova. Appartenere ad una comunità democratica e civile significa, prima di tutto, vivere coscientemente il ruolo di cittadino.

Esisterebbe, quindi, un cinema politico, un cinema che guarderebbe senza troppe velature, alla società in cui viviamo. Lo scopo di questo cinema è quello di ampliare e approfondire la visione storica di quegli eventi che hanno caratterizzato la vita pubblica e civile del paese tentando, al tempo stesso, una interpretazione-sensibilizzazione su alcuni temi scottanti ancora oggi irrisolti: il caso Mattei, l’omicidio di Pasolini, il sequestro Moro, la scomparsa di Matteotti, lo stragismo, il terrorismo, la bancarotta di Michele Sindona, la vicenda di Ambrosoli, la strage di Ustica. Il cinema di questo genere avrebbe, per tanto, una funzione sociale e politica nel senso più filosofico del termine: diverrebbe specchio e memoria di un percorso storico fondamentale per il cittadino e che altrimenti rischierebbe di essere travolto dal magma indistinto e, molto spesso, confuso dell’informazione. Senza la possibilità di studiare il passato, non esisterebbe quella di realizzare un futuro psicologico, sociale e politico.

Dunque il cinema è la memoria, il supporto storico e sociale, è la possibilità di sviluppare una coscienza storica e culturale, necessaria per il progresso di una Nazione o Paese, che dir si voglia. Tuttavia, come affermavo all’inizio, non bisogna dimenticare che il cinema è prima di tutto un fatto narrativo, una finzione scenografica, formata da attori e stampata su di una pellicola e riprodotta a 24 fotogrammi al secondo. Nondimeno non si può negare una sorta di autentico impulso di ricerca storica che costituisce uno dei suoi aspetti peculiari: se il cinema è svago, spettacolo, emozione, è anche ricerca storica, indagine, proprio come i film summenzionati, proprio come Piazza delle Cinque Lune, film quasi passato in sordina all’interno del panorama cinematografico italiano. A tale proposito, il regista afferma: «Quando sento parlare di "rinascita del cinema italiano" mi viene da ridere. Su 50 film italiani prodotti, 45 sono commedie. Noi viviamo in un paese che ha avuto 18 anni di terrorismo con 540 morti. Ci sono stati 3 film. Tangentopoli ha prodotto un film. La società e il cinema seguono binari differenti, mentre il tanto criticato cinema americano affronta ogni segmento del sociale: la Cia, Kennedy, la Corea, le multinazionali del tabacco... Io sono cresciuto stimando il cinema di Petri, Rosi, Vancini, Pontecorvo, Damiani, decine di registi che attraversavano il sociale come delle locomotive. Perché è difficile fare un buon cinema civile in Italia? Io spero che questo film serva ai giovani per riflettere»[2]. Dunque un cinema la cui funzione è ricordare, sviscerare il passato rimosso, tentando di creare un dibattito acceso e produttivo. Da questo punto di vista il cinema di Martinelli, si veda l’esempio di Porzus o di Vajont, è certamente un alto contributo alla ricerca della verità storica, giudiziaria e al tempo stesso, opera di alto impegno civile e “politico”. Nel caso specifico, come metterò in evidenza attraverso l’ausilio di documenti giudiziari e il confronto semantico narrativo del film, l’impegno civile viene fortemente evidenziato dall’indagine proposta: i misteri di via Fani, le dichiarazioni ambigue di alcuni brigatisti, la dinamica balistica del sequestro. Si tratta di elementi specificatamente giudiziari che finiscono per avvalorare l’ipotesi investigativa del film. Il valore civile emerge nel tentativo di spazzare via la menzogna, l’occulto, e mostrare il possibile complotto.

Al centro del film c’è la vicenda di Aldo Moro[3], la cui storia ha continuato a ispirare alcune opere cinematografiche: Il caso Moro di Giuseppe Ferrara, quello grottesco e profetico di Elio Petri, Todo Modo, e in fine, anche se con un tono assai diverso, quello di Marco Belloccio, Buongiorno Notte. Tuttavia, soltanto nell’ultimo film di Martinelli si può iniziare a parlare di indagine giudiziaria in cui vengono rappresentati, con tanto di nome e cognome, i principali protagonisti di questa tragica vicenda. La verosimiglianza della narrazione costituisce un alto contributo del cinema di indagine, da divenire, un importante esempio di ricerca storica. Da qui, come analizzerò, prenderanno forma due racconti: quello dei personaggi che compiono l’indagine sul sequestro Moro e quello specifico del caso Moro. Si tratta di due racconti sovrapposti, da cui emerge la particolare struttura del film. Anche da questo, mi preme ricordare, che l’efficacia di un film, e di questo film, è data dalla costruzione narrativa ed estetica del racconto. Tale costruzione è il vero obiettivo del film, il compito di suggerire elementi inquietanti attraverso uno stile specifico e particolare. Solo se si comprende il valore estetico e semantico del film, possono emergere gli indizi inquietanti che lo stesso regista Martinelli ha messo in scena. Il trattamento di eventi storici, riferiti a circostanze esatte e documentate, offrono, indubbiamente, l’idea di un cinema impegnato e “politico”; ma è soprattutto la forma estetica del racconto, il montaggio, l’intreccio, la costruzione narrativa, la sua realizzazione che costituisce la fonte inesauribile del cosiddetto cinema politico e poetico.

1.

PIAZZA DELLE CINQUE LUNE, UN FILM POLITICO

«Quando si dice la verità, non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi». Si tratta della didascalia iniziale del film, una citazione dello stesso Aldo Moro. E Martinelli, sembra averla presa alla lettera: con questo film ha voluto «tentare un avvicinamento onesto alla verità […] il caso Moro rappresenta un mistero in assoluto […] gli anni di piombo hanno prodotto in questo paese, in 18 anni, più di 500 morti. Questa galassia del terrorismo ha prodotto 3 o 4 film. Quindi vuol dire che la cinematografia italiana è malata. Quando un cinema non interpreta il sociale, non lo vive attraverso i suoi cineasti è un brutto segno»[4]. La didascalia, in primo luogo, assume un ruolo fortemente “ideologico”: non soltanto attraverso il racconto che sta per svelarsi al pubblico, ma anche attraverso la scelta di un tema particolare e spinoso come il caso Moro. Il regista è inevitabilmente presente sin da questo livello verbale: la «verità» non è soltanto un punto di vista storico e giudiziario, ma è anche un punto di vista estetico e ideologico, che preme contro l’altro cinema italiano, quello che inconsapevolmente rimuove il dovere di descrivere la storia del paese, quello che dimentica il compito civile e sociale di un arte indirizzata verso l’impegno costruttivo della società. In questo preambolo, il regista introduce lo spettatore all’interno della storia e, al tempo stesso, gli indica una direzione precisa: la ricerca della verità.

In oltre, la didascalia si riferisce, inevitabilmente, ad un contesto storico e ad un contesto narrativo.

La funzione storica è indicata dalla ricerca di un difficile equilibrio politico sostenuto da Aldo Moro, spinto da un’opera di mediazione e di equilibrio tra le diverse forze del paese. Durante la sua prigionia, lo statista avrebbe analizzato, attraverso le sue lettere, l’assurdo comportamento di uno Stato che si era trovato lui stesso a servire e ad incarnare. Moro tenterà di trattare i suoi “segreti”, elaborando, in più di un’occasione uno scambio con altri prigionieri brigatisti. Sarà un tentativo inutile, scartato in principio dal suo stesso partito. L’unico esito della trattativa sarà quello del 9 maggio: Moro, il suo corpo, verrà ritrovato dentro il cofano di una Renault 5 senza che egli abbia potuto comprendere, probabilmente, la forza oscura di un certo livello della “politica” che lui stesso si era trovato a praticare e poi a interrogare. Dunque la «verità» della didascalia scelta dal regista Martinelli tende a ribadire il significato di ricerca, di mediazione e di accordo che ha caratterizzato l’attività politica di Aldo Moro, fuori e dentro la sua prigionia.

Insieme alla funzione storico-biografica, si può rintracciare la funzione narrativa che il film si propone di portare a compimento secondo la migliore tradizione cinematografica italiana. Il film può tranquillamente essere inserito in ambito del cosiddetto cinema politico[5]. Si tratta di osservare come il film tenti di raccontare il “caso” Moro anche attraverso gli “indizi” giudiziari, evitando di limitare la narrazione soltanto al puro intreccio. Il film, mentre racconta la storia del Giudice Saracini, un personaggio inventato, tratta la verità giudiziaria del misterioso sequestro dello statista, avvalendosi di una precisa e dettagliata documentazione e della consulenza del senatore Sergio Flamigni[6].

Dunque, il film argomenta la sua storia intorno alla ricerca di una verità possibile, di una verità giudiziaria tentando di mettere insieme i vari tasselli del caso e trarne un’immagine d’insieme quanto più vicina alla drammatica vicenda dello statista.

La ricerca della verità è presente anche attraverso il linguaggio verbale che culmina in molti dialoghi: l’esclamazione di Branco (Giancarlo Giannini), guardia del corpo del giudice, il quale considera il Memoriale un’ossessiva ricerca della verità; attraverso il misterioso agente segreto a Parigi (F. Murray Abraham) che imposta un discorso piuttosto sibillino sulla verità e il corso della storia; o ancora, caso più drammatico, attraverso il marito di Fernanda Doni (Stefania Rocca) che ironizza piuttosto pesantemente sulla ricerca di una verità impossibile che rischia di sfaldare tutta la famiglia. Dunque, da questo punto di vista, il film presume di raccontare la verità sul caso Moro.

Le inquadrature, i tasselli del puzzle Moro, sono gli indizi che tentano di ridare il senso di quella verità perduta e attraverso l’ausilio delle immagini girate: il caso estremo, ma verosimile si ha con il sequestro di Via Fani[7], o ancora attraverso i frammenti di flashback che si palesano improvvisamente sullo schermo durante l’indagine dei tre protagonisti (si pensi all’arresto di Curcio e di Cagol, alle scene di Via Gradoli, l’uccisione di Pecorelli, l’esecuzione del colonnello Varisco). In questa prospettiva, la verità, quella costruita dalla finzione scenica, finisce per divenire l’unico elemento storico giudiziario che mostra il crimine come oggettivamente avvenuto. In tal senso si può scorgere l’ambizione implicita del film, e cioè quella di divenire una sorta di resoconto giudiziario, la versione più verosimile degli eventi che dettero vita al caso Moro.

Da un punto di vista narrativo, quello che Seymour Chatman ha definito come la forma del discorso, si può osservare come sia fondamentale il rapporto che si stabilisce tra l’evento raccontato e il punto di vista della macchina da presa. Il film ricorre molto spesso all’inquadratura dall’alto (la panoramica) quasi ad indicare l’importanza di una visione globale che possa mostrare i tasselli del racconto, altrimenti non visibili. Non è certo un caso che il film si chiude con l’ennesima inquadratura dall’alto, la quale, oltre a schiacciare il personaggio del giudice colto di sorpresa dall’incontro con Branco, ribadisce il fatto che “sopra” alla visione provinciale del giudice, o “oltre” il punto di vista ideologico e terroristico delle famigerate Brigate Rosse, vi sarebbe stata una strategia più ampia, di livello internazionale che spiegherebbe la possibilità di un complotto ordito contro il fautore della politica di Solidarietà Nazionale. Il giornalista Willan descrive, nel suo bel volume, I burattinai, tutte le incongruenze dell’affaire: «e, infine, va sottolineata la profonda differenza che esiste – anche a livello psicologico – tra i due modi di muovere l’ “attore di legno”: il burattinaio costituisce un prolungamento della mano del burattinaio, una amplificazione dei suoi movimenti compiuta in positivo; esso prende corpo e vita dal braccio e dalle dita di chi lo manovra: la marionetta invece viene mossa come in negativo, in un modo indiretto, che da qualche marionettista ho sentito paragonare all’atto di suonare uno strumento musicale a corde: richiede dunque un attenzione di tipo razionale»[8]. L’interpretazione è presto data: i brigatisti sono stati delle marionette, mosse a loro insaputa da una serie di interessi nazionali e internazionali[9]. Il punto di vista, la veduta su Siena, la visione di Roma, spiega questa fondamentale impostazione narrativa del film. La teoria del complotto prende forma attraverso un’attenta analisi storica e giudiziaria, con precisi riferimenti collusivi tra Stato, servizi segreti e apparati militari. Per Willan il complotto esiste, non è soltanto una teoria, ed è quel movimento “negativo” che appartiene alle diverse marionette che hanno occupato la scena.

Lo stesso Sciascia, nel suo acuto scritto L’affaire Moro, aveva osservato che la “verità” e il “punto di vista” sono, in qualche modo, coincidenti: il lettore comprende che tutti i suoi sospetti sono erronei e per questo, sul finire del racconto (il punto di vista) è costretto a ri-iniziarlo, «il lettore, inquieto, rivede i capitoli sospetti e scopre un'altra soluzione, la vera»[10].

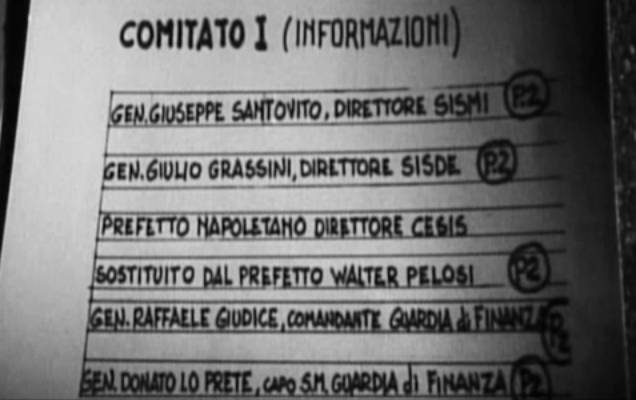

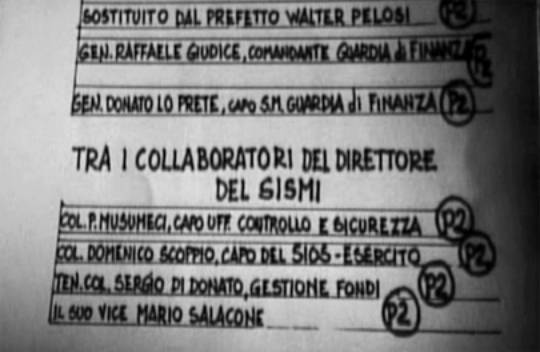

Dunque, il film nasce come ricerca della verità non più metaforica o simbolica, ma immagine diretta e immediata, come l’organigramma dei Comitati di sicurezza istituiti subito dopo il sequestro Moro, esibito all’interno di un’inquadratura, con i nomi degli affiliati alla Loggia Propaganda Massonica P2. La verità non è più allegorica o sottesa come avveniva in certe opere italiane. Si pensi a Salvatore Giuliano in cui Francesco Rosi evita di citare il nome del ministro degli Interni Mario Scelba che lo stesso Gaspare Pisciotta aveva chiamato in causa durante il processo di Viterbo[11]. Nel 1986 Il caso Moro di Giuseppe Ferrara fa un accenno, se pur minimo, alla loggia P2, ma evita di citare nomi importanti[12]. Il racconto di Piazza delle cinque lune mostra con estrema chiarezza la trama che ha generato l’affaire Moro, evitando di costruire il suo racconto attraverso complicate allusioni storiche o con l’ausilio di complesse forme simboliche. Il film parla chiaro e non risparmia accuse e sospetti. Dove esiste un margine per l’indagine, il racconto penetra la materia storica e tenta di approfondire gli eventi e i comportamenti degli uomini politici che, volenti o nolenti, hanno preso parte alla tragica vicenda.

2.

I PRIMI INDIZI

Fotogramma dell’agguato di via Fani

Il film costruisce il suo inizio con due elementi fondamentali: il sequestro di Via Fani e il Memoriale Moro. Si tratta di due aspetti estremamente importanti che, a livello narrativo, servono a ricostruire le circostanze storiche della vicenda Moro e di cui, ancora oggi, persiste un’imbarazzante ambiguità sulla loro dinamica. Sono i primi due “indizi” dell’indagine che il film si propone.

Il giornalista fiorentino Marcello Coppetti ricorda come lo stesso Licio Gelli, il capo venerabile della Loggia P2, facesse riferimento ad un filmino relativo al sequestro Moro: «loro erano abituati a filmare tutto, l’avranno anche filmato quando l’hanno ucciso, io credo. Non credo che lui si aspettasse di morire, almeno così mi hanno detto»[13]. Lo stesso Willan cita Flaminio Piccoli il quale aveva osservato la scomparsa della “pizza” delle riprese televisive a circuito chiuso che avrebbero registrato ogni attimo delle giornate del sequestro, «tale patrimonio è in possesso di non più di due o tre persone che lo renderanno pubblico, si presume, quando lo riterranno, per loro, più politicamente opportuno»[14].

Tale materiale, secondo quanto scrive Il Borghese (17 febbraio 1985) sarebbe stato recuperato in un baule durante l’arresto del terrorista Giovanni Senzani[15]. Forse i servizi segreti ne ebbero una prima visione onde farne un numero di copie. Il giornale ipotizza tre soluzioni: 1. i servizi decidono di tenere il film nei loro archivi senza informare il governo dandone una copia ai servizi di un paese alleato (CIA?); 2. i servizi mostrano il film ad un “personaggio” importante che lo mostra alla corrente politica e ai suoi dirigenti i quali decidono di nasconderlo; 3. i servizi informano l’ufficio della Presidenza del Consiglio della scoperta, e il video è tenuto nascosto come segreto di stato[16]. A presumere tale circostanza è anche lo stesso ex-brigatista Bonisoli durante l’intervista con Sergio Zavoli[17]. Bonisoli ricorda che tutti gli attimi della prigionia di Moro venivano filmati da una «telecamera a circuito chiuso», ma non da un «videoregistratore». Si è parlato anche del nastro magnetico con la voce di Moro, anche questo mai trovato[18]. Adriano Sofri cita la possibile esistenza del film che ritrarrebbe Moro durante la prigionia e dichiara «che i documenti dell’impresa contro Moro siano stati distrutti “per ragioni di sicurezza” è difficile da credere, per il feticismo brigatista di allora…»[19]. Tuttavia, ancora oggi non è dato sapere a chi siano state consegnate le presunte bobine audio e video. Il silenzio di Moretti, come ricorda Flamigni, non fa che ostacolare la ricerca di una verità giudiziaria e storica fondamentale. Tuttavia nessuna di queste testimonianze comproverebbe l’esistenza reale del filmato relativo al sequestro del 16 marzo.

Per la realizzazione del film, il regista Martinelli è stato colto da una circostanza simile e in particolare dalla frase sibillina di Gelli relativa al «rapimento del secolo» il quale molto probabilmente era stato filmato dalle stesse Br[20]. Questa ipotesi non fa che avvalorare la soluzione narrativa adottata dal regista, ovvero la messa in scena del rapimento di Moro come documento oggettivo e reale, realmente esistito. Le immagini sono lì presenti e colpiscono tanto il giudice quanto lo stesso pubblico che si sente violentemente catapultato nella tenebrosa atmosfera di via Fani e nella feroce esecuzione: gli eventi visivi, in questo senso, vengono percepiti come veri, come il reale resoconto di quel giorno. Tale funzione narrativa viene descritta eccellentemente da Lotman, attraverso la sovrapposizione di due codici: il livello cinematografico (quello della sala in cui si trova il pubblico o quello della finzione) e il livello filmico (quello della proiezione del super8 di via Fani). Questo fatto fa percepire come “vita reale” o “non-finzione” le immagini della strage proprio perché lo stesso personaggio della storia, il giudice Rosario, guarda quelle immagini proiettate sul muro della sua abitazione. Si tratta della rappresentazione all’interno della stessa rappresentazione, il cinema nel cinema, “lo scherno nello schermo”, per cui lo spettatore è indotto a percepire tutto il filmato del sequestro Moro come realmente accaduto[21].

Tutto il film si baserà sul “ritrovamento” di questo filmato e sull’indagine che i tre protagonisti, il giudice Rosario, la sua assistente Fernanda Doni e il caposcorta Branco, effettuano nelle diverse circostanze del racconto. Questo materiale visivo, inteso come documento storico all’interno della narrazione si basa soprattutto sullo studio di questo filmato, tanto da poter dire che il film Piazza delle cinque lune nasce e si costruisce su questa idea “estetica” particolarmente forte.

Il secondo elemento riguarda il misterioso Memoriale Moro di cui si hanno ufficialmente due versioni. Si tratta di analizzare le misteriose rivelazioni che Moro fece ai suoi carcerieri durante l’interrogatorio del “popolo”. Il primo Memoriale venne ritrovato in via Montenevoso a Milano nel 1 ottobre del 1978; il secondo verrà ritrovato nello stesso luogo il 9 ottobre del 1990[22]. Colpisce la strana coincidenza, due memoriali ritrovati nello stesso luogo a distanza di 12 anni: responsabilità dei carabinieri o manovra politica (?), «un muro alzato a regola d’arte», ricorda Sofri proprio mentre ne cadeva un altro, quello di Berlino. Si parlò, ma senza prove, di una consegna da parte del generale Alberto dalla Chiesa al ministro Andreotti.

L’elemento più importante riguarderebbe la differenza esistente tra i due memoriali. Nel secondo Memoriale risaltano le parti mancanti: sono evidenziati chiaramente i paragrafi relativi a Gladio (la segretissima struttura militare pronta per un intervento armato contro una probabile invasione dell’Unione Sovietica), i rapporti Andreotti-Sindona (i cosiddetti «pranzi americani» a cui seguiva l’esplicito disappunto di Moro) e i finanziamenti degli Stati Uniti diretti alla corrente democristiana attraverso la Cia [23].

Ovviamente i due “indizi” summenzionati non entrano in scena in modo autonomo, ma sono incastrati nella struttura narrativa attraverso la vicenda del giudice Saracini. Il film è dunque iniziato quando il giudice viene assalito fuori la sua abitazione: «non si tratta di una rapina […] voglio solo che dia un’occhiata a questo», dice l’aggressore che gli consegna un misterioso microfilm[24]. Rosario tenta una prima visione manuale, ma senza riuscire a distinguere gli elementi all’interno del fotogramma. La scena passa immediatamente alla proiezione del Super8, dove prendono forma le immagini della strage del 16 marzo 1978 (ancora una volta l’inquadratura dall’alto). Lo straordinario documento cinematografico ricostruito da Martinelli (in realtà girato in 16mm e in seguito rielaborato in postproduzione digitale) ripropone con particolare minuzia i particolari di quel tragico giorno: la macchina bianca dietro a quella della scorta, l’assalto da sinistra, un altro terrorista che attacca la scorta da destra, la presenza di un misterioso uomo con l’impermeabile e tutta la dinamica del prelevamento di Moro.

L’argomento centrale del film è dunque Aldo Moro[25] e la sua apertura al partito comunista di Enrico Berlinguer, iniziata sin dal 1964 attraverso la conciliazione con il partito socialista. Dietro la genesi di un nuovo corso politico che va sotto il nome di Solidarietà Nazionale, i gruppi eversivi di sinistra vedono la minaccia del Potere “imperialista”. Per l’estrema sinistra rivoluzionaria, Moro è il nemico del “popolo” e del progresso sociale di tutto il proletariato. Moro è bersaglio della rivoluzione comunista: «dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole, il "teorico" e lo "stratega" indiscusso di quel regime democristiano che da trent'anni opprime il popolo italiano», per i brigatisti Moro è il fautore della «controrivoluzione», artefice delle politiche «sanguinarie» degli anni ’50, «il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste». E nel secondo comunicato si legge «chi meglio di Aldo Moro potrebbe rappresentare come capo del SIM (Stati Imperialisti delle Multinazionali, ndr) gli interessi della borghesia imperialista? Chi meglio di lui potrebbe realizzare le modifiche istituzionali necessarie alla completa ristrutturazione dello SIM? La sua carriera però non comincia oggi: la sua presenza, a volte palese a volte strisciante»[26].

Al momento del sequestro Moro non era certo un politico particolarmente popolare, osserva Willan, poiché rappresentava trent’anni di governi corrotti e incapaci, guidati da un partito criticato. Moro era in oltre definito mister omissis per i suoi numerosi segreti di Stato imposti ai rapporti sugli abusi dei servizi segreti e per le dubbie attività dei compagni di partito per lo scandalo Lockheed. Le attività finanziarie del partito non l’avevano arricchito, poiché egli era effettivamente interessato più al bene pubblico che all’ottenimento del potere fine a se stesso[27]. La sua politica di mediazione lo fece salire al centro della politica italiana da divenire il principale obiettivo dell’eversione rossa e, contemporaneamente, politico poco gradito dalle correnti atlantiche.

Se l’argomento centrale del racconto è Aldo Moro, il film pone al centro della scena la storia di un giudice che in un altro tempo e in un altro spazio viene a contatto con il caso Moro. Il racconto è filtrato da un contesto narrativo “estraneo” alla peculiarità del caso Moro e per questo tutti gli elementi che entrano in contatto sono “indiretti” a differenza, per esempio, del film di Ferrara che tratta specificatamente il rapimento Moro dall’inizio alla fine, con tanto di nomi e cognomi seguendo una precisa ricostruzione temporale. Tuttavia il racconto di Martinelli finisce per avere una forte valenza “storica” proprio perché i protagonisti storici della vicenda sono ancora oggi presenti sulla scena giudiziaria e istituzionale del paese. Di fronte ad un evidenza così prorompente, come la strage di via Fani, si presenta il problema principale, lo scopo narrativo, del giudice Saracini. Attraverso il suo “problema”, si gettano le basi per l’intreccio della narrazione: se lo scopo del personaggio sarà quello di indagare sul misterioso filmato, lo scopo della narrazione sarà quello di analizzare tutti i misteri esistenti nell’affaire.

La formalità e il rigore che seguono nella scena del discorso commemorativo, fanno da contrasto allo stato d’animo del giudice. In tal senso le sue parole sembrano essere ancora più “vuote” e distanti da quel potere che fino all’ultimo giorno aveva servito, un potere che probabilmente nasconde ancora molti misteri. Sono parole che rivelano un presagio sinistro e oscuro: «oggi entro, ufficialmente nella categoria dei pensionati», un mondo, sembra dire il giudice, insidioso e pericoloso in cui si è soli. La citazione del poeta russo Joseph Brodsky, non è soltanto una semplice affermazione di copione; e non è soltanto funzionale alla struttura del racconto: la ricerca della verità e la necessità della passione sono l’espressione più vitale e civile della partecipazione al mondo e rappresentano un dichiarato “testamento spirituale” del regista: «solo il cercando la verità, solo comunicando la verità si dà senso alla propria esistenza»[28]. Tale discorso, inizia il percorso investigativo del giudice, e avvia definitivamente l’indagine del film.

L’ulteriore incontro con il misterioso aggressore, ha la funzione di chiarire gli obiettivi di questo secondo personaggio. Egli si identifica come ex-brigatista che prese parte alla strage di via Fani (dietro alla moto Honda) che a causa di un tumore giunto allo stadio terminale ha deciso di consegnare il filmino al giudice[29]. L’ex terrorista si fa portavoce di un importantissimo indizio relativo al Memoriale di cui sono state dette molte «bugie» e in cui «i punti cruciali non si conoscono ancora». In sostanza, attraverso il personaggio brigatista, di cui il pubblico non vedrà mai il volto, il racconto rivela che esisterebbe una versione intergale e originale del Memoriale Moro. Qui nasce una sorta di rapporto dialettico tra realtà e finzione. Il filmato e il Memoriale sono chiaramente due elementi narrativi, di fiction, ma finiscono per essere percepiti come elementi storici e reali. La loro presenza determina la narrazione, genera il racconto del film (finzione) e produce l’indagine sul caso Moro (analisi storiografica). È la caratteristica tematica del film, il quale nasce e si sviluppa su elementi immaginari, trattando al tempo stesso la storia reale di Moro. Su tale costruzione fa leva la verosimiglianza dell’opera. Da questo punto prende avvio la parte del film in cui si analizzerà la dinamica del sequestro di via Fani, in cui emergeranno alcuni elementi giudiziari delicatissimi che non si limiterebbero soltanto alla finzione del racconto.

3.

LA VISIONE DEL SUPER8

Una delle caratteristiche narrative del film è quella di trattare gli elementi giudiziari del caso Moro attraverso l’ausilio di un filmato completamente inventato per il racconto. Da questo confronto, tra la realtà oggettiva del caso e la fiction narrativa, emerge il valore tematico del film. La forza del racconto è offerta da un filmato di finzione che riesce a descrivere con esattezza storica gli eventi del sequestro Moro, senza modificare o alterare la presunta veridicità dei fatti. La realizzazione del filmato, costituisce un fondamentale esempio di costruzione “filologica” della strage di via Fani, da divenire la fonte principale non soltanto del racconto, ma anche della detection proposta dal film. Gli elementi evidenziati in questa prima parte sono tre: il mancato tamponamento, l’uccisione di Leonardi attraverso un misterioso quinto uomo e la misteriosa presenza di un superkiller.

La visione del filmato debutta con la descrizione di quella mattina del 16 marzo 1978. I vari indizi, oltre ad essere chiaramente visibili sullo schermo, sono evidenziati dal commento del giudice Saracini, Fernanda Doni e il caposcorta Branco. La scelta formale del regista è quella di supportare il linguaggio visivo del filmato con quello verbale, permettendo di far emergere più chiaramente gli elementi indiziari[30]. Rosario fa notare una Fiat 128 familiare, con targa diplomatica posteggiata all’angolo di via Stresa, guidata dal capo brigatista Mario Moretti[31]. Quando la Fiat 130 di Moro arriva da via Trionfale verso Via Fani insieme alla Alfa della scorta, una moto Honda li supera, dando così il segnale a Moretti[32]. Quest’ultimo fa marcia indietro parcheggiando la sua auto a circa 30 metri dello stop di Via Fani. Vedendo poi arrivare la Fiat 130 di Moro, riesce dal parcheggio ostacolando il suo arrivo. La prima novità emerge proprio in questa circostanza. La versione ufficiale dei fatti, riferita da Morucci, riferisce che la macchina di Moro fu costretta a tamponare quella di Moretti. Ma il filmato mostra una circostanza assai diversa: la macchina di Moro non tampona affatto quella di Moretti, ma si ferma poco prima, costretta dagli spari provenienti dal lato destro della strada. Durante la loro deposizione[33] (osserva il personaggio di Fernanada) Moretti e Morucci avevano dichiarato una dinamica completamente differente: il primo aveva affermato che lo scontro con la macchina di Moro era stato violento e che egli aveva dovuto tirare il «freno a mano» per fermare l’avanzata della macchina[34]; il secondo aveva affermato che il tamponamento era ripetuto[35]. Il filmato mostra inequivocabilmente che le due macchine si erano appena sfiorate (circa 20 cm), senza «nessun graffio […] nessun segno di frenata sull’asfalto», come osserva Rosario. Se ne deduce che rallentarono e poi si fermarono senza toccarsi. La forza semantica della scena, la descrizione minuziosa dei diversi momenti, rappresenta il punto più alto del film e forse il più riuscito. Le immagini sembrano uscite dalla cronaca di quei giorni per divenire storia. I gesti e le azioni raccontano con estrema precisione quelle drammatiche circostanze. Il filmato sembra essere, al di la della finzione scenica, un documento di altissimo valore storico. Ma questo avviene anche per la rigorosa costruzione dell’agguato, basato su un precisa documentazione e sulla logica consequenzialità degli eventi. La forza estetica del filmato è quindi supportata da una ragione filologica fondamentale[36].

Morucci dichiarerà di essere stato il quinto uomo sul lato destro della strada, quello che doveva colpire mortalmente il maresciallo Leonardi. In quello stesso frangente, un gruppo di quattro brigatisti, posti sul lato sinistro della strada, avrebbero avuto il compito di eliminare la scorta. Fu questo fatto a causare il tamponamento. Ma il film mostra un'altra dinamica, e non lo fa attraverso un atto deliberato e parziale, ma attraverso la stessa fenomenologia dell’evento[37]. Il regista conosce bene questa circostanza. L’uccisione di Leonardi sarebbe avvenuta in un tempo incomprensibilmente lungo, in cui il maresciallo sarebbe stato seduto ad osservare l’impatto: da questo si deluciderebbe già una strana dinamica balistica che forse si riferisce agli stessi attentatori. La 128 di Moretti, frena bruscamente allo stop: seguirebbe l’ipotetico tamponamento della 130 di Moro e dell’Alfetta della scorta. Dalla 128 sarebbero scesi due brigatisti, mentre quasi contemporaneamente, dal lato sinistro della colonna sarebbero giunti altri quattro terroristi preposti all’eliminazione di tutta la scorta. L’unico a reagire sarà Iozzino che, infatti, verrà trovato ucciso con 17 colpi sull’asfalto. E in tutto questo tempo, cosa fa il maresciallo Leonardi? Ricorda Martinelli: «lo stunt che è seduto nella posizione del maresciallo Leonardi, mi blocca l’azione… Renzo, ma io che ci faccio qui? Me ne sto seduto ad aspettare che quelli mi arrivino addosso?». Si tratta di una perplessità scenica che riflette quella della dinamica e lascia pensare sulle veridicità delle versioni. Probabilmente l’evento traumatico che avrebbe bloccato Leonardi in quella posizione non è l’impatto tra le macchine (falso) ma qualcos’altro. Leonardi venne ucciso da destra e quindi c’era un quinto sparatore oltre ai quattro di sinistra, un killer solitario. Leonardi viene trovato in una posizione rilassata e serena, come mostra la foto scattata dopo l’attentato, come se stesse parlando con Ricci. Il capo scorta sarebbe stato ucciso senza accorgersi di cosa stesse succedendo. Sei pallottole lo colpiscono dietro la schiena, provenienti dalla destra da uno sparatore che ha saputo muoversi in perfetto sincrono con l’incidente. Subito dopo, due pallottole avrebbero colpito il petto di Leonardi. Soltanto attraverso questa dinamica è stato possibile giare la scena: volendo anche seguire la versione di Moretti o di Morucci, sarebbe stato impossibile. Da questo punto di vista, la costruzione della scena, assumerebbe il valore di una perizia giudiziaria senza precedenti[38]. Si tratta di un caso formidabile in cui l’impegno civile dell’arte cinematografica si concilia con quello della verità storica: è l’esempio in cui il cinema, come immagine movimento può intervenire nella realtà sociale per rappresentare il suo più alto contributo etico ed estetico. La costruzione della scena costringe il film, per forza di cose, ad ipotizzare un'altra dinamica dell’evento e per questo scorge senza imbarazzo brigatisti e istituzioni dietro una versione troppo spesso superficiale[39].

Dopo l’eliminazione di Leonardi, il quinto uomo si toglie dall’azione per dare la possibilità agli altri quattro terroristi di continuare l’assalto. Ed è in questo punto del film che emerge il secondo indizio: il misterioso superkiller[40]. Il personaggio di Fernanda ricorda che secondo le deposizioni, il misterioso killer sarebbe giunto in via Fani insieme a Moretti. Qui si sarebbe appartato con gli altri tre brigatisti, sul lato sinistro della strada. Dopo l’esecuzione di Leonardi da parte di Morucci, sarebbe entrato in azione. Il commento del giudice descrive la perizia balistica. I bossoli ritrovati dimostrano che il lavoro militare fu di «alta specializzazione»: i brigatisti spararono da punti contrapposti e soltanto un brigatista, sembrerebbe, ne uscì ferito. Il gruppo riesce ad uccidere la scorta, senza colpire Moro pur essendo da mezzo metro dal maresciallo Leonardi[41]. Saracini osserva che in via Fani furono sparati 93 colpi in soli 90 secondi provenienti da sette armi diverse. I colpi furono soprattutto dei brigatisti. Soltanto 20 furono quelli della scorta mentre 49 colpi, andati tutti a segno, furono sparati da un arma unica, una pistola mitra calibro 9 Parabellum Stern o forse FNA 1943, appartenente al misterioso superkiller. Il teste Pietro Lalli, benzinaio di via Fani, esperto di armi, descrive l’agguato e la tecnica di questo superkiller con “autentica ammirazione”. Il terrorista spara con un’arma a recupero di gas, ha la mano guantata sulla canna per evitare i sobbalzi e colpisce con precisione: la prima raffica contro Leonardi e Ricci, poi un salto indietro per allargare il raggio di tiro e sparare contro l’Alfetta di scorta: «la professionalità criminale dell’attentatore è talmente elevata, a giudizio degli stessi periti, da non potersi ragionevolmente inquadrare in nessuna delle figure dei brigatisti noti»[42]. Rispetto a questo superkiller gli altri brigatisti fanno ben poco: sparano 4 colpi con un arma, 5 con un'altra, 3 con quella di Raffaele Fiore, 8 con la Smith & Wesson poi sequestrata a Prospero Gallinari. In tutto sei armi. Il racconto introduce le testimonianze oculari del tragico giorno e, naturalmente, lo fa secondo un criterio oggettivo e storico senza alterare la veridicità dei fatti. Pietro Lalli, racconta delle «raffiche complete contro la Fiat 132». Alessandro Marini, l’ingegnere civile in motorino viene addirittura bloccato da una mitragliata dall’uomo dietro la moto Honda. Egli vede Moro salire in macchina con un andamento passivo, dimesso e soprattutto illeso. Luca Moschini studente di medicina a bordo di una Fiat 500 vede la moto Honda e due uomini in divisa. Quella mattina era presente anche l’agente di polizia del settimo reparto celere di Roma, Giovanni Intrevato che vede distintamente il prelevamento di Moro.

Per raccontare la scena, il film adotta un montaggio alternato tra la ricostruzione delle testimonianze e la fiction degli eventi descritti. Tale commistione di tempi e spazi diversi, che il cinema conosce come flashback, sono potenziati dallo stile “sporco” e mosso della macchina da presa. Le inquadrature sembrano rubate da un archivio storico. Tuttavia il film evita di trattare l’identità del superkiller in maniera dettagliata e precisa.

Uno stranissimo elemento, non inserito nel film, costituisce un importane indizio. Questo si riferisce ai proiettili dell’agguato coperti da una speciale vernice impermeabile, adatta alla conservazione di munizioni in nascondigli sotterranei e normalmente in dotazione alle forze speciali[43]. Questo elemento, se provato, dimostrerebbe la possibilità di un’oscura strategia tra Moro e i suoi sequestratori e la possibilità di un intervento straniero o comunque estraneo al contesto rivoluzionario del partito armato[44].

In sede processuale emerge, poi, un'altra ipotesi inquietante: l’eliminazione di Leonardi sarebbe avvenuta non soltanto per l’attacco improvviso sul quel lato, ma anche perché nel commando terrorista vi sarebbe stato qualcuno che egli conosceva. Questo fatto, evidenziato dall’avvocato di parte civile della famiglia Moro, non è però trattato dal film, per ragioni prettamente narrative[45]. Tuttavia il resoconto di Rosario ricorda l’azione di questo brigatista il cui obiettivo è stato principalmente quello di eliminare l’autista e il maresciallo Leonardi: «lo fredda e si defila». A partire da questo elemento, il film inizia un’operazione investigativa che non collima con la versione ufficiale. Lo spettatore è colto dal dubbio: alcuni indizi discreditano le versioni dei brigatisti a tal punto che «le diverse verità potrebbero voler nascondere la partecipazione al blitz di uomini diversi dai brigatisti comunemente intesi»[46].

Foto originale, inserita nel film, relativa al mancato tamponamento tra la Fiat 130 di Moro e la Fiat 128 di Moretti.

4.

VIA FANI: INDIZI E MISTERI

Dopo aver trattato la dinamica del tamponamento, il film continua la sua indagine giudiziaria. Attraverso il dialogo incalzante del giudice Saracini e di Fernanda, il racconto fa emergere i nodi cruciali dell’eccidio di via Fani. Questi si possono riassumere in quattro punti fondamentali, non ancora chiarite dalle stesse indagini: le borse di Moro; la strage violenta e deliberatamente “spettacolare”; l’organizzazione del sequestro; il colpo di grazia alla scorta.

Il giudice Saracini ricorda che Moro possedeva cinque borse: una conteneva documenti riservati; una seconda, medicinali ed effetti personali; le altre tre contenevano articoli di giornali e tesi di laurea (Moro era professore di Diritto Penale). Come facevano i brigatisti a sapere quali erano le borse giuste, ammesso che siano stati loro ad effettuare il prelevamento? Durante la deposizione in Commissione, Eleonora Moro aveva dichiarato; «loro (i brigatisti [N.d.R.]) dovevano sapere quali e dove stavano nella macchina perché c’era una bella costellazione di borse, messe così, così e così, prendere a colpo sicuro quella…»[47]. Tuttavia Eleonora ricorda che quella mattina quando arrivò in via Fani si accorse che la borsa da cui Moro non si staccava mai era stata prelevata (se ne accorge attraverso il rivestimento pulito della automobile quando tutt’intorno era macchiato dal sangue delle vittime)[48].

Due borse, la ventiquattrore e una borsa diplomatica, saranno poi consegnate nelle mani dell’agente di pubblica sicurezza Otello Riccioni (uno degli autisti della scorta che quel giorno era in ferie). Riccioni a sua volta le consegnò alla signora Moro. Una terza borsa piena di libri viene ritrovata cinque giorni dopo nel baule della Fiat di Moro all’interno della questura. Un fatto piuttosto inquietante che rivela in ultima analisi le modalità di indagine in via Fani. Borsa “insignificante”, ma estremamente importante per comprendere quale giro strano avesse fatto, se di questo si è mai trattato.

In Commissione Parlamentare il mistero delle borse occuperà gran parte dei dibattimenti. Secondo le testimonianze, emerse che i brigatisti ne presero soltanto due: quella personale e quella con i documenti riservati. Dentro quest’ultima si sa di certo che contenesse una nota dello stesso Moro sulla crisi di governo, una nota sull’ordine pubblico, una nota sul terrorismo e una delicata relazione sul coordinamento tra polizia e carabinieri. Forse vi era quel documento sui collegamenti dei servizi dell’interno della NATO[49]. Dichiarerà il generale Dalla Chiesa: «io penso che ci sia qualcuno che possa avere recepito tutto questo… dobbiamo pensare anche ai viaggi all’estero che faceva questa gente, Moretti andava e veniva…»[50].

Il film di Giuseppe Ferrara, Il caso Moro, racconta tale episodio attraverso l’appropriamento della borsa da parte di un misterioso funzionario dei servizi segreti, che si scoprirà in seguito un esponente della Loggia Massonica P2. E’ in questa circostanza che la signora Moro inizia un colloquio piuttosto teso con il militare[51]. Si tratta della trascrizione del vero dialogo, relativo alla mattina del 18 marzo 1978, che Eleonora Moro depone in Commissione[52]. Il generale Dalla Chiesa avrebbe affermato che la strage e il sequestro sarebbero state opera delle Brigate Rosse.

Qui emergerebbe un altro elemento: Moro non era a conoscenza del “destino” di quelle borse: «bisognerebbe cercare di raccogliere le 5 borse che erano in macchina»[53], scrive nella quarta lettera a sua moglie; ovviamente ignorava che le valigette erano nelle mani dei suoi sequestratori[54]; nella lettera a Rana (suo segretario) scrive: «sono state recuperate delle borse in macchina? O sono sequestrate come corpo di reato?». Una curiosità viene dall’intervista a Bonisoli nel documentario televisivo di Zavoli: egli non sa chi ha preso le borse, «forse la colonna romana», afferma. La storia delle borse di Moro e del loro contenuto rimane quindi avvolta nel mistero, tanto nel film, quanto nella storia ufficiale del caso Moro.

L’altro mistero riguarda la modalità della “strage” che lascia pensare, senza ombra di dubbio, ad un episodio che vuole far parlare di se. Il personaggio di Fernanda si domanda perché è stato realizzato un colpo così spettacolare, quando vi sarebbe stata la possibilità di fare tutto più tranquillamente allo Stadio dei Marmi, dove Moro era solito fermarsi per fare una passeggiata insieme al maresciallo Leonardi. Il personaggio di Fernanda, con questa sua osservazione finisce per divenire una sorta di alter ego della vedova Moro che riguardo alla strage di via Fani affermò: «mi sono chiesta infinite volte perché li abbiano uccisi tutti, quando mio marito potevano prenderlo tranquillamente in altri posti… questa è una delle cose che la Commissione la scopre, secondo me scoprirà una grossa parte della verità»[55].

Le Br erano sicure del percorso che avrebbe fatto la scorta (si tratta di un ulteriore indizio di Fernanda) che il giorno prima erano andati in via Brunetti a tagliare le gomme di un furgoncino, di proprietà di un fioraio, che ogni mattina parcheggiava tra via Fani e via Stresa e che di fatto avrebbe costituito un ostacolo per le manovre di attacco delle Br. Anche questo episodio è raccontato nel film di Ferrara. Secondo le testimonianze dei brigatisti il giorno prescelto per il sequestro non fu affatto previsto con precisione: un «giorno probabile» affermò Morucci, una «coincidenza» dichiarò Moretti, «casuale» disse Bonisoli[56].

L’ultima osservazione di Fernanda riguarda il colpo di grazia inferto agli uomini della scorta che ripropone in maniera drammatica la necessità di eliminare ogni prova e ogni testimonianza di quel tragico giorno e, al tempo stesso, dimostrare la violenza e la determinazione di quell’atto “politico”. Nessuno doveva rimanere in vita perché nessuno doveva raccontare cosa fosse accaduto quella mattina. Si tratta di un’ipotesi portata avanti dal racconto.

Nel numero del 2 maggio, Mino Pecorelli[57] dava una chiara allusione al sequestro Moro. L’articolo era intitolato «Yalta in via Mario Fani» e analizzava il sequestro: «[…] l’agguato di via Fani porta il segno di un lucido superpotere. La cattura di Moro rappresenta una delle più grosse operazioni politiche […] L’obiettivo primario è senz’altro quello di allontanare il Partito Comunista dall’area del potere nel momento in cui si accinge all’ultimo balzo, alla diretta partecipazione al governo del Paese. È un fatto che si vuole che ciò non accada. Perché è comune interesse delle due superpotenze mondiali modificare l’ascesa del Pci, cioè del leader dell’eurocomunismo, del comunismo che aspira a diventare democratico e democraticamente guidare un Paese industriale»[58]. Il giornalista continuava affermando che la partecipazione governativa del Pci sarebbe stata «ancor meno gradita ai sovietici […] la dimostrazione storica che un comunismo democratico può arrivare al potere grazie al consenso popolare, rappresenterebbe non soltanto il crollo del primato ideologico del Pcus sulla Terza Internazionale, ma la fine dello stesso sistema imperialista moscovita»[59]. Si tratta in sostanza della logica di Yalta, la logica di guerra e di potere che decise il destino della politica italiana e le sorti di Aldo Moro[60].

Nello stesso numero di OP, ma in un diverso articolo dal titolo «E anche Renato Curcio fa il suo dovere», Pecorelli affermava: «i rapitori di Aldo Moro non hanno nulla a che spartire con Brigate rosse comunemente note. Curcio e compagni non hanno nulla a che fare con il grande fatto politico-tecnicistico del sequestro Moro». In tal senso Pecorelli prospettava un allargamento dell’affaire Moro. Nell’articolo del 12 settembre 1978, dopo aver ricordato l’interesse di Washington e Mosca nel porre fine all’eurocomunismo, scrive: «per essere sicuri che le Br hanno agito per conto di terzi, italiani o stranieri, italiani e stranieri»[61]. L’abilità comunicativa di Pecorelli, i codici linguistici e giochi verbali, attribuiscono al giornalista una profonda forza storica. Egli era in grado di predire fatti e avvenimenti grazie al suo inserimento nei centri nevralgici del potere e dello spionaggio. Si tratta del punto di vista del film, che insiste sull’aspetto segreto e internazionale della guerra di cui sarebbe stato vittima Moro.

Alle quattro evidenze, si aggiungerebbe quella della divisa di avieri che si ricollega alla presenza del superkiller[62]: si sarebbe trattato di un modalità di riconoscimento utile agli stessi brigatisti. Ma forse, tra loro, vi era qualcuno che non li conosceva personalmente e questo espediente avrebbe rappresentato un ottimo sistema di identificazione. Attraverso questa ipotesi, il film riprende il tema del superkiller. Egli sarebbe giunto a via Fani con la macchina di Mario Moretti, avrebbe attraversato la strada, e sarebbe andato verso il bar Olivetti, per incontrare il resto del comando, riconoscibili poiché tutti vestiti da avieri. Questo comportamento presume che il misterioso personaggio, che spara da solo 49 colpi, non conoscesse affatto il comando terrorista. E’ in tale circostanza, implicherebbe, secondo il persongaggio di Branco, la possibilità che si trattasse di un «professionista» assoldato dalle Br. Con la divisa di avieri sarebbe stato più facile essere avvistati e riconosciuti.

La testimonianza del giornalista Ernesto Viglione, depositata agli atti della Commissione Parlamentare, evidenzia la possibilità di gruppi militari presenti quella mattina in via Fani. Egli aveva contattato le Br per intervistare Aldo Moro durante la sua prigionia. Un anonimo brigatista gli avrebbe confidato che tutta la vicenda Moro sarebbe stata guidata «da due parlamentari e da una persona legata al Vaticano»[63]e che in via Fani vi avrebbero partecipato uomini dei carabinieri e della polizia[64]. Tale indizio, tuttavia, è apparso debole e ricco di lacune.

Un elemento importantissimo, non raccontato nel film, è rappresentato da una testimonianza diretta. La giornalista Cristina Rossi occupata presso l’Asca (agenzia stampa Dc) aveva scattato delle foto dalla finestra del suo appartamento sito in via Fani 109: «il 18 marzo consegnai al giudice Infelisi, nel suo ufficio a piazzale Clodio, il rollino dei negativi che il 16 marzo mio marito [Gherardo Nucci N.d.T.] aveva scattato pochi minuti dopo il tragico fatto… la cosa gli era stata possibile abitando proprio nel palazzo di fronte al quale viene consumato l’eccidio… ritenni che i sette-otto fotogrammi riguardanti la vicenda, uno in particolare avrebbe potuto essere di qualche utilità per le indagini: infatti, sebbene nel fotogramma si vedesse che già sul posto si trovava un’autovettura di PS… vi era un capannello di una decina di persone tra le quali gli inquirenti avrebbero potuto individuare la presenza di qualche terrorista nella eventualità che questi, invece di allontanarti, si fosse mischiato tra i primi curiosi»[65]. La giornalista affermò che il giudice Infelisi tagliò con una lametta i fotogrammi interessati, ma in futuro quei stessi fotogrammi sparirono. Il giudice fece sapere che i negativi erano stati «riconsegnati alla proprietaria», quando lei stessa non avrebbe saputo più niente. Quelle foto scompariranno misteriosamente e il tutto fu reso più complicato da strane incomprensioni tra la Rossi, il dottor Infelisi e il capo delle Digos Spinella che aveva convocato la testimone il 26 maggio 1978. Willan ricorda che quelle foto vennero ingrandite per identificare i primi passanti e di come, probabilmente, si finì per identificare qualche personaggio scomodo. Un’intercettazione telefonica, trascritta da Willan, datata il 1 maggio del 1978, tra Benito Cazora e Sereno Freato evidenzierebbe la presenza di un presunto uomo “scomodo”[66]. Dalla telefonata traspare la preoccupazione di certi ambienti malavitosi calabresi per quelle foto. Forse avrebbero potuto portare gli inquirenti su di un sentiero piuttosto pericoloso sia per gli stessi ambienti calabresi, sia per la precisa ricomposizione dello scenario di quella tragica mattina. Tuttavia, per quanto riguarda questo episodio, il film non ne fa accenno. Come si vedrà il coinvolgimento della malavita nel sequestro Moro avverrà, con il personaggio piuttosto ambiguo di Antonio Chichiarelli.

5.

PEDINAMENTI E MINACCE FUORI DAL FILM

L’inseguimento costituisce un elemento narrativo e cinematografico di altissima tensione. Attraverso la costruzione tecnica dell’inseguimento, il cinema classico ha prodotto un vero e proprio tema narrativo che va sotto il nome di thriller. Si tratta di uno schema narrativo che ha delle regole precise. In primo luogo, l’inseguimento o pedinamento, inteso come azione fisica e narrativa, deve essere realizzato da almeno due personaggi in chiaro antagonismo. In secondo luogo, questi stessi personaggi, o esistenti, debbono essere plasmati dalla forma del discorso o se si preferisce dall’estetica stessa: un montaggio serrato e veloce, inquadrature strette e rapide. In terzo luogo, deve emergere il senso di paura e di tensione psicologica degli stessi personaggi. Questa costruzione è finalizzata alla suspense. Si tratta di un momento peculiare del racconto filmico, in cui si concentra l’intreccio narrativo e costringe lo stesso spettatore ad una maggiore attenzione. Da questo momento emotivo dipende il destino stesso dei personaggi e di tutto il racconto.

Tale costruzione è presente anche nel film di Martinelli, a livello di racconto filmico, ovvero attraverso il rapporto che si stabilisce tra il punto di vista dei personaggi (soggettivo) e quello della macchina da presa (oggettivo del narratore). Ma gran parte degli eventi raccontati dal film, l’inseguimento in metropolitana, l’inquadratura all’interno del garage, la scena dell’attacco aereo, costituiscono un fatto narrativo ed esclusivamente di finzione: sono gli eventi che costringono il racconto verso una determinata direzione e portano i personaggi verso un determinato destino. Questa impostazione è data anche dal trattamento particolare che la vicenda storica di Moro subisce in ambito narrativo, per il solo fatto di dover essere raccontata. Ed è proprio per questo motivo che molti eventi storici non possono essere inseriti nel film.

La vicenda di Moro è costellata da eventi particolarmente inquietanti, che tuttavia non sono inseriti nel film, ma che potrebbero evidenziare maggiormente alcune circostanze storiche molto gravi. Si tratta di certi episodi, precedenti al sequestro di via Fani, che descrivono il clima teso di quei giorni e offrono una chiara descrizione del contesto politico in cui si sarebbe trovato Moro

Una serie di strani episodi costringono Moro a ipotizzare di essere pedinato. Lo statista era stato particolarmente impressionato per il sequestro del figlio dell’ex segretario del Partito socialista, Francesco De Martino nell’aprile 1977, da temere il peggio per i suoi stessi figli. Secondo la vedova Leonardi, il marito era stato particolarmente in ansia durante il periodo precedente il 16 marzo a causa di un’informativa che segnalava la presenza di elementi brigatisti a Roma provenienti da paesi stranieri[67]. La cosa sconcertante, affermò Leonardi ad Eleonora Moro, è che gli stessi organi di polizia avevano avuto l’ordine di non occuparsi di questa cosa e di lasciare stare. Questo fatto costituisce un primo indizio storico.

Particolarmente grave è il caso della richiesta della macchina blindata. L’istanza risulta agli atti ufficiali e indicherebbe che lo stesso Sismi avrebbe consegnato la domanda al ministro dell’interno Cossiga. Scarano – De Luca scrivono che questi avrebbe negato di aver mai ricevuto una tale richiesta direttamente da Moro come invece sembra sostenere Eleonora. Tuttavia la scorta e lo stesso Moro non ebbero mai una risposta e, cosa molto più importante, non ebbero mai una macchina blindata[68]. Particolarmente significativi furono gli eventi accaduti in Via Savoia 86, la strada in cui c’era lo studio di Moro dove lo stesso Moretti avrebbe acquistato delle armi. La porta dello studio di Moro venne forzata mentre la sua macchina venne manomessa almeno una decina di volte. Ma anche in questo caso, le indagini non aprirono nessuna pista rilevante.

Due vicende, non ancora chiarite, descriverebbero la situazione di tensione che avrebbe caratterizzato l’atmosfera in quella via. Si tratta del caso Franco Di Bella e del caso Francesco Moreno.

Nel novembre del 1977, Francesco Di Bella, direttore del Corriere della Sera, si era recato in via Savoia per un appuntamento con Moro. Alla sua macchina (una Fiat 125) improvvisamente si affiancarono due motociclisti armati. Leonardi denunciò il fatto. Il 15 marzo 1978, Spinella, capo della polizia, fece sapere che i motociclisti erano soltanto dei «volgari scippatori». Ma forse, la formulazione è troppo sicura: due scippatori in via Savoia che attirano l’attenzione della scorta di Moro e del giornalista Francesco Di Bella, indicherebbe, in qualche modo, una circostanza che andava quanto meno approfondita. L’evento è fatto passare senza particolari provvedimenti.

Secondo il lavoro di Scarano - De Luca, il caso Moreno è un elemento assai inquietante a causa di strani collegamenti legati al soggetto. Gli inquilini dello stabile avevano notano per più giorni una Bmw sostare troppo a lungo davanti allo studio di Moro. Dopo la segnalazione, si apre un’indagine e si scopre che il giovanotto a bordo è Francesco Moreno. Si tratta di un individuo misterioso, in contatto con i servizi segreti libanesi, imputato nel 1973 per spionaggio politico, vicino agli ambienti dell’estremismo di destra (in particolare con la Società Radiofonica dove sembra si producessero informazioni a scopo spionistico, frequentata da un certo Schuller «ex nazista in rapporti stretti con servizi tedeschi e svizzeri, ma soprattutto arabi»)[69]. Il suo contatto con il caso Moro avviene anche per una strana coincidenza. Scarano – De Luca affermano che la sirena, destinata all'auto di Moreno, era del tipo di quella usata da un'auto che partecipò al rapimento Moro[70]. Tuttavia una delle due è risultata acquistata soltanto nella mattina del 16 marzo 1978. Osserva De Luca: «in via Savoia non sembra che Francesco Moreno stesse per controllare Moro, ma proprio i brigatisti che controllavano Moro. Per contro di chi?»[71]. Si tratta di un ipotesi particolarmente grave, che è, tuttavia, in sintonia con il racconto filmico.

Alcuni elementi indiziari avevano in qualche modo anticipato l’eccidio che si sarebbe compiuto in via Fani[72].

Il primo riguarda un rapporto (6 marzo 1978) che giunge al Sismi da parte della Securpena, la struttura che gestisce la supervisione delle carceri: «comunicare subito che ci sarà un altro attentato, a grossa personalità di Roma»[73]. Ma obiettivamente rappresenta soltanto un indizio e per di più molto vago. Santovito, allora capo del Sismi si pronunciò argomentando le vie burocratiche: «la legge 108 stabilisce che noi Servizi informazioni arriviamo fino a un certo punto… una volta prodotta l’informazione e data all’organo operativo non possiamo nemmeno domandare che cosa ne fanno di questa informazioni»[74]. Un'altra informazione venne dal carcere di Matera da un certo Salvatore Senatore (16 febbraio 1978): «è possibile il rapimento di Moro»[75]. La velina viene passata al Sisde e li si ferma. Un altra informativa giunse da Silvano Maestrello, un informatore già conosciuto dai servizi, che venne ucciso il 12 maggio del 1978 durante una rapina a Venezia. Anche in questo caso il Sismi accolse l’informativa senza dare origine ad azioni preventive ed investigative[76]. Questi eventi sono di fatto indicativi per l’atmosfera che circolava intorno alla sorte di Aldo Moro. Ma gli elementi non si esauriscono qui. Particolarmente sinistre erano state le dichiarazioni raccolte da un’assistente, Giuseppe Eusebi presso la facoltà di filosofia a Roma, testimone di un dialogo tra due studenti: «hai messo tu la bomba all’Università?». La risposta: «queste cose io non le faccio, tanto rapiremo Moro»[77]. Giuseppe Marchi, altro testimone, sente in una piazza di Siena, un dialogo, con forte accento straniero tra due individui che dichiarano di aver rapito Moro e la sua scorta (siamo nel 18 marzo). Gian Gustavo D’Emilia, studente di 17 anni, dice ai compagni della scuola romana Merry Del Val: “oggi sequestriamo Moro e ammazziamo la scorta”, una confidenza che viene fatta prima dell’attacco terrorista[78]. Dunque, tante informative, molti nomi e testimonianze dirette che citano il nome di Moro. Ma nessuno che voglia ascoltare: «davvero troppi sapevano per non pensare a una lunga, inerte attesa, rispetto a un fatto che “doveva” accadere», scrivono gli autori Scarano e De Luca[79].

Il caso più eclatante si ha con la trasmissione radiofonica in diretta su Radio Città futura la mattina del 18 marzo. Renzo Rossellini parlerà in trasmissione della preparazione di un attentato e di una delle sue possibili vittime tra cui Aldo Moro. Quarantacinque minuti dopo, Moro veniva rapito. Si parlò di «supposizione metafisica», ma in seguito lo stesso Rossellini affermò che si era trattato di un ipotesi più che probabile: «noi sapevamo che il 16 marzo doveva presentarsi alle Camere il primo governo sostenuto dal Pci… Era evidente per noi che questa era l'occasione sognata dai brigatisti»[80]. L’ipotesi circolava già da tempo nei circoli dell’estrema sinistra, dichiarò in seguito Rossellini. Egli ricorre ad un elemento prettamente induttivo. Il Sismi, che solitamente registrava tutte le trasmissioni, dichiarò attraverso il suo generale Santovito che dall’archivio mancava proprio quella mezz’ora in cui Rossellini avrebbe fatto quella dichiarazione. Il nastro poi risulterà tagliato[81].

La presenza di strane convergenze è dato direttamente da un evento che il film mette nelle parole di Branco. Si tratta di un elemento storico evidenziato da un personaggio di finzione. Durante la visione del Super8, il capo scorta osserva: «c’è qualcosa che non avete notato […] il tipo con l’impermeabile non si muove e si limita ad osservare». È un elemento fondamentale del caso Moro che si ricollega con la presenza dei servizi segreti durante la mattina del 16 marzo.

Il nome dell’uomo, come rivelerà la scena seguente, è Camillo Guglielmi, colonnello dei servizi segreti, appartenente alle rete clandestina della Nato, responsabile dell’addestramento e della preparazione dei “gladiatori”. Anche in questo caso il film si riferisce alla riscostruzione giudiziaria di quel giorno. Nella Relazione della Commissione Parlamentare si legge che la presenza in via Fani di un colonnello del Sismi, Camillo Guglielmi, «non ha mai ricevuto una accettabile spiegazione […] il Guglielmi riferì di aver ricevuto un invito a pranzo presso un collega; quest'ultimo confermò di averne ricevuto la visita, ma non la circostanza dell'invito a pranzo, che comunque non avrebbe potuto giustificare la presenza del Guglielmi in via Fani alle nove del mattino»[82]. Tutti questi elementi costituiscono nell’insieme una sorta di disegno eversivo che probabilmente poteva essere debellato sul nascere. Tuttavia, soltanto a posteriori di questi eventi si riesce a comprendere il filo rosso che avrebbe descritto il progetto di destabilizzazione: l’eliminazione della politica di Moro che inevitabilmente sarebbe coincisa con l’eliminazione fisica dello stesso statista.

La presenza di un colonnello del Sismi, dopo i pedinamenti avvenuti in via Savoia, i strani passaggi del Moreno, i misteriosi “scippatori”, costituiscono una complessa struttura di rapporti strani e non ancora chiariti. Spie, poliziotti, servizi segreti e militari costituiscono la colonna portante dell’enigma Moro e contribuiscono ad ispessire il segreto. Ad aumentare il senso di mistero, contribuisce la figura di Antonio Chichiarelli, un personaggio appartenente alla malavita romana, che Martinelli decide di inserire nella scena seguente. Si tratta di un affiancamento non soltanto narrativo, ma molto probabilmente anche allusivo, riferito alle strane alleanze che avrebbero favorito il tragico destino di Moro.

6.

ANTONIO CHICHIARELLI

All’interno del sequestro Moro esiste un giorno, forse il più problematico di tutti, che costrinse le parti in causa, investigatori e brigatisti a confrontarsi con alcuni eventi particolari e piuttosto ambigui. Si tratta del 18 aprile, anniversario trentennale della Democrazia Cristiana, giorno in cui venne scoperto il covo di via Gradoli e consegnato il settimo comunicato dei brigatisti, poi risultato falso. Il compito narrativo del film è quello di analizzare la strana traccia che si era delineata in quel giorno e lo fa attraverso la figura misteriosa di Antonio Chichiarelli, oscuro manipolatore, falsario della banda della Magliana. Si tratta di un punto nevralgico della narrazione, in cui il regista tenta di analizzare le collusioni che avrebbero caratterizzato la perpetuazione del sequestro Moro, attraverso linguaggi criptati, molto spesso in codice e oscuri personaggi non meglio definiti.

La scoperta del covo di via Gradoli avviene in maniera piuttosto strana da mettere in dubbio la stessa verosimiglianza dell’evento. Uno sciacquone difettoso avrebbe causato l’intervento dei pompieri e quindi delle forze dell’ordine. Quando la polizia entrò nell’appartamento, trovò in bella mostra una serie di documenti scottanti[83]. Perché i brigatisti avrebbero commesso una tale ingenuità? È possibile che Moretti e Balzerani abbiano trascurato così superficialmente un guasto nel loro appartamento, rischiando di far saltare il sequestro di Moro?[84]

Si tratta di domande legittime che secondo alcuni giornalisti, i cosiddetti dietrologi, e secondo lo stesso Martinelli, troverebbero una risposta soltanto in un contesto più complesso. L’ipotesi accreditata è quella del messaggio in codice. È possibile che i servizi segreti abbiano “bruciato” il covo per permettere di recuperare alcune carte di Moro legate ai segreti Nato (P2, Gladio) e forse sulla stessa rete italiana del Kgb[85]. L’operazione sarebbe stata fatta in modo particolarmente evidente da permettere a Moretti e alla Balzerani di essere informati da radio e televisione e continuare così il loro sequestro, ma in modo sempre vigilato. In questo modo i brigatisti sarebbero stati avvertiti: possiamo prendervi quando vogliamo[86]. In questa prospettiva il falso comunicato, quello del lago della Duchessa, è servito a creare un potente diversivo per catalizzare l’attenzione sulla prigionia di Moro, piuttosto che sulla scoperta del covo di via Gradoli. L’autore del comunicato è Antonio Chichiarelli, personaggio ambiguo, falsario, pittore, il quale sembra occupare un ruolo di mediazione tra servizi segreti e malavita romana. Secondo Willan, Chichiarelli conosce e frequenta Luciano Del Bello (informatore del Sisde) ed è in possesso di numerose informazioni relative al sequestro Moro, all’omicidio Pecorelli e del sottufficiale dei carabinieri Antonio Varisco[87]. Come racconta il film, fu Chichiarelli a scrivere il settimo falso comunicato. Chi aveva commissionato il falso comunicato a Chichiarelli? Gladio? I servizi segreti? E perché? Sono le domande che offrono la pista investigativa del film.

Attraverso le parole di Fernanda, il racconto inizia la sua indagine. Fernanda ricorda che ad un giorno di distanza dall’omicidio Pecorelli, Chichiarelli “dimentica” su di un taxi un misterioso borsello. Questo conteneva una Beretta 9 mm, una serie di documenti, alcuni oggetti collegati alla vicenda di Aldo Moro da suggerire strane complicità tra servizi militari e civili. Probabilmente si trattava di un messaggio criptato, rivolto a chi poteva comprendere: undici proiettili calibro 7.65 e uno di calibro maggiore, una testina ruotante Ibm simile a quella usata dalle Br per scrivere i loro comunicati (light Italia numero 12), un portachiavi con nove chiavi (possibile riferimento ai possibili terroristi che avevano collaborato all’agguato), due flash Silvania (due come le Polaroid scattate durante la prigionia), un pacchetto di tovagliolini di carta Palma (tipo per tamponare le ferite del prigioniero), e tre piccole pillole bianche, forse un’allusione alle medicine di Moro[88]. Il film descrive direttamente questi elementi e relaziona tutti gli oggetti con il caso Moro. I documenti della borsa includevano dieci pagine dell’elenco telefonico di Roma riguardanti alcuni ministeri governativi, in cui comparivano messaggi in codice, simili a quelli usati dalle Br per il comunicato consegnato a Roma il 20 marzo 1978. In oltre, vi erano quattro documenti che trattavano un piano d’attacco a personaggi di rilievo (Pietro Ingrao, il figlio del magistrato romano Achille Gallucci, l’avvocato milanese Giuseppe Prisco). Sorprende l’appunto sulla morte di Pecorelli in cui si leggeva, “da eliminare”, con data martedì 6 marzo 1979, con alcune indicazioni di depistaggio. Probabilmente lo scopo del messaggio era quello di collegare l’omicidio di Pecorelli con quello di Moro suggerendo che lo stesso Pecorelli era in possesso di documenti riservatissimi. In questa circostanza compare un ulteriore indizio che fornisce il titolo alla storia. Si tratta del messaggio che descriveva il rinvio dell’omicidio di Pecorelli, causa «intrattenimento prolungato», presso Piazza delle Cinque Lune. Qui, il 6 marzo del 1979, come racconta il film, Pecorelli avrebbe partecipato ad un incontro segreto con alcuni esponenti del servizio segreto militare, il colonnello Antonio Varisco ed un altro altissimo carabiniere, probabilmente il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, mentre fuori dall’edificio, alcuni killer avrebbero atteso la sua uscita. Ma il delitto venne rinviato per fine marzo, anche perché, come si legge nei documenti lasciati da Chichiarelli, «sarebbe problematico concedergli tempo»[89].

Dunque, la piazza rappresenta un passaggio obbligato nella vicenda di Pecorelli, di Varisco e inevitabilmente di Moro. Pecorelli doveva incontrare i servizi segreti. Ma chi aveva commissionato l’attentato? I stessi servizi segreti che Pecorelli stava incontrando? Probabilmente no. Il film precisa che Pecorelli voleva incontrare il conoscente Antonio Varisco, colonnello dei carabinieri, l’uomo che il 16 marzo 1978 aveva avvisato i servizi di sicurezza di cercare una Renault 4 rossa. Egli venne ucciso il 13 luglio 1979 per mano delle Br, ma la scelta dell’arma, un fucile a canne mozze, lascia pensare ad un esecuzione di tipo mafiosa. Uno dei colleghi di Varisco, il capitano Antonio Straullu, fece una fine analoga per mano dei Nar e anche lui aveva affermato, di saperne abbastanza per far saltare il “palazzo”[90]. Molto probabilmente gli attentatori non erano soltanto legati ad un “semplice” gruppo malavitoso. Il film ricorda che fu lo stesso Pecorelli ad aver collegato il falso comunicato del Lago della Duchessa con la scoperta del covo di via Gradoli. E per queste sue “rivelazioni” aveva probabilmente infastidito più di qualche “potere forte”, appunto la loggia di Gelli. E in questi termini si spiegherebbe l’eliminazione del colonnello Varisco. Tutti questi cadaveri eccellenti, sono legati da un unico destino: il legame con il Memoriale di Moro.

Inizialmente, attraverso alcuni articoli sibillini, Pecorelli aveva il compito di scoraggiare la politica di Moro. Per questo motivo, quasi sempre, il nome del segretario della Dc veniva associato a quella di “morte”. Osserva Willan: «è possibile che la cosa facesse parte di un piano orchestrato dalla P2 per mettere Moro sotto pressione e forzarlo ad abbandonare il suo programma politico»[91]. In seguito Pecorelli assume un comportamento contraddittorio, di allontanamento dagli ambienti dei servizi segreti e dalla stessa P2. La posizione di Pecorelli si fa ambigua: da uomo facente parte del presunto complotto (iscritto alla P2, amico di militari, politici e alta finanza), sembra improvvisamente chiamarsi fuori da questo coinvolgimento. È questo comportamento, il tentativo di trattare le sue informazioni con i servizi segreti e altri gruppi occulti, che sancisce la sua condanna. Nel numero del 18 marzo 1977 di OP, scrive una lettera indirizzata a Gelli per informarlo della sua intenzione di dimettersi dalla P2[92]. Una decisione che sembra derivare dalle difficoltà economiche del giornalista. Da questo momento in poi la figura di Pecorelli sembra divenire particolarmente fastidiosa per la stessa Loggia. Negli articoli di OP, la struttura di Gelli è descritta come macchinosa, misteriosa, pericolosa e potente. In un articolo datato una settimana prima della sua morte, Pecorelli scriveva: «attentati, stragi, tentativi di golpe, l’ombra della massoneria ha aleggiato dappertutto: da piazza Fontana al delitto Occorsio, dal golpe Borghese all’Anonima sequestri, alla fuga di Sindona dall’Italia». Si tratta dell’ultimo articolo di Pecorelli, in cui aveva promesso importanti notizie sul caso Moro. Tre giorni dopo, proprio quando doveva incontrare Gelli, come era appuntato nella sua agenda, Pecorelli veniva eliminato (20 marzo 1979). Sotto il suo ufficio in via Tacito, nel quartiere Prati, Pecorelli è colpito in bocca: «la punizione mafiosa per chi aveva parlato troppo»[93]. Tra gli appunti trovati sul taxi c’erano dei paragrafi relativi ai segreti Nato (il film cita i paragrafi 162, 168, 174 e 177) che corrispondevano alle pagine mancanti del Memoriale Moro in possesso di Pecorelli il giorno della sua morte. Con questa spiegazione il film collega inequivocabilmente l’uccisione di Pecorelli al sequestro Moro, e lo fa attraverso quegli indizi che Chichiarelli avrebbe intenzionalmente lasciato sul taxi. Questa informazione finisce per essere un indizio piuttosto compromettente per i presunti personaggi che avrebbero preso parte all’affaire Moro.

Gli eventi descritti dal film, che corrispondono perfettamente al livello delle indagini fatte fino ad oggi, finiscono per descrivere il gruppo brigatista in maniera misteriosa e complessa. Ed è la strada scelta dal racconto, la domanda assillante che percorre tutto il film. Osservano Scarano e De Luca: «la strage di Via Fani, il sequestro di Aldo Moro e infine l’assassinio sono stati “gestiti” a più mani. Sotto il drappo con la stella a cinque punte, accanto alla folta e più forte componente terroristica, si sono nascosti i maneggi e gli interventi di altre due componenti ugualmente aggressive: quella di una delinquenza organizzata tipo camorra e mafia, e quella più occulta di spezzoni di vecchi servizi segreti»[94]. Da questo punto di vista, la figura di Chichiarelli fungerebbe da collante tra la legalità e l’illegalità, in una situazione in cui non si è mai chiarita del tutto la relazione esistente tra i diversi elementi dei servizi segreti e alcuni esponenti della malavita organizzata.

Il film prosegue con un ulteriore evento che riguarda la biografia di Chichiarelli e che sembra apparentemente sganciato dall’affaire Moro. Si tratta della rapina Brinks Securmark, il 23 marzo 1984, dove sono lasciati, ancora una volta, alcuni oggetti che alludono ad un messaggio in codice. La sua funzione, come si potrà osservare, è quella di chiudere il cerchio e dare un senso preciso alla presenza di Chichiarelli all’interno del caso Moro. I rapitori, identificati come brigatisti, prelevano dall’edificio 35 miliardi di lire. Prima di legare le guardie, i terroristi enfatizzarono l’aspetto politico e rivoluzionario del loro gesto, fotografando una delle guardie davanti una bandiera rossa con la famosa stella a cinque punte. I rapitori abbandonarono un certo numero di oggetti di chiaro significato simbolico: una granata fumogena Energa (riferimento all’omicidio Varisco), sette proiettili Nato calibro 7.62, sette piccole catene e sette chiavi. Le chiavi e le catene vennero poi interpretate come riferimento al rapimento di Moro. Il giudice Saracini afferma che il ricorrente numero sette rimanda al falso comunicato del lago della Duchessa. Le granate erano di provenienza americana ed erano state originariamente conservate, secondo quanto scrive Willan, da Egidio Giuliano nel deposito del ministero della Sanità. Afferma Willan che le armi erano servite per l’operazione “Terrore sui treni” come depistaggio per la strage di Bologna[95]. L’abbandono delle grantate Energa avrebbe rappresentato una sorta di linguaggio cifrato: sappiamo chi ha ucciso Varisco e perché. Un ulteriore elemento, un documento politico redatto dal vertice delle Br, chiarisce la relazione con i terroristi.

Come afferma il personaggio di Fernanda, la mente della rapina è Antonio Chichiarelli, che dopo aver scritto il falso comunicato, e aver lasciato del materiale scottante in un taxi, riappare attraverso una rapina, lasciando strani indizi, quasi un’intimidazione a chi gli aveva garantito la libertà. Il film sostiene la tesi dello scambio: la rapina, consistente e molto facile, sarebbe stata una ricompensa per il lavoro svolto fino a quel giorno. Ma pochi mesi dopo la rapina, come ricorda il giudice Saracini, un killer munito di pistola con silenziatore uccide Chichiarelli. È il 28 settembre 1984. E’ l’ennesimo cadavere eccellente che articola l’affaire Moro e lo ammanta di un ulteriore mistero.